剖析全球勞動市場影響產業人才需求趨勢

作者:蔣宗芸/社團法人中華人力資源管理協會會員活動講師

一、前言:全球變局下的人才競賽

2025年5月,NVIDIA在台北COMPUTEX正式宣布,將於北市科設立「NVIDIA Constellation」亞洲總部;此訊息宛如震撼彈,瞬間掀起全球對台灣人才市場的高度關注。自生成式人工智慧加速商業化以來,AI晶片及相關產業以指數級速度持續擴張;作為該領域的龍頭企業,NVIDIA選擇落腳台北,不僅彰顯台灣高科技人才的獨特能量與國際吸引力,也正式開啟了一場跨產業、跨區域的人才爭奪大戰。

AI浪潮的襲來,已不再局限於半導體或高科技製造業,各行各業紛紛積極招募具備AI能力的人才,推動新興技術導入,以順勢完成數位轉型、提升組織競爭力。與此同時,面對全球氣候變遷挑戰,企業為配合2050年零碳排目標,紛紛展開淨零轉型,並在法規與政策支持下,大幅增加對「綠色技能」人才的需求。

除了這兩項巨觀趨勢以外,還有眾多影響著勞動市場的因素,共同重塑全球勞動市場生態。僅靠單一部門或企業難以應對此等多維衝擊,因此政府與企業必須攜手,建立動態更新的人才預測機制、優化跨域培訓體系並放寬外籍專才來台制度,才能打造具備敏捷、預見性且具國際競爭力的人才體系。

本文整合世界經濟論壇(The World Economic Forum)及國家發展委員會的調查報告,深入剖析全球勞動市場趨勢,並聚焦台灣2025~2027年重點產業的人才需求特性,期能為各界在制定人力策略時,提供具體且可行的參考依據。

二、全球勞動市場趨勢

世界經濟論壇《2025未來工作報告》彙整了55個經濟體、22個產業集群、逾1,000家企業及1,400萬名員工的調查數據,指出2025至2030年間,全球就業將主要由「技術變革」與「綠色轉型」驅動,同時受到地緣政治、經濟不確定性與人口結構變遷的背景影響。以下為重點摘要:

技術變革帶來的機遇與挑戰

人工智慧、雲端運算與自動化技術正以前所未有的速度改寫企業運營與組織架構。86%受訪企業預期AI與資訊處理技術將重塑其核心流程;機器人與自主系統、智慧感測與數據平台的廣泛應用,既提升了生產效率,也加速淘汰一批依賴重複性任務的傳統崗位。未來五年,大數據專家、AI/機器學習工程師與軟體開發人員等高端技術職位,將成為市場最為急迫的職能需求。

綠色轉型催生的新興職位

面對氣候變遷與碳中和目標,全球資源配置正大舉傾向再生能源、循環經濟與碳足跡管理。再生能源工程師、環境健康與安全專家,以及電動車與自動駕駛技術人員等綠色技能人才需求強勁;LinkedIn數據更顯示,具備「綠色技能」的求職者錄用率顯著高於平均水平。

其餘三大背景因素:地緣政治風險帶來的供應鏈重構、經濟不確定性下的審慎人資規劃,以及人口老齡化與新興市場年輕勞動力的區域差異,則主要作為驅動上述兩大趨勢落地的外部條件。

綜觀上述,全球將淨增約7,800萬個就業機會,結構性轉型影響佔現有職位的22%。技術與綠色轉型所催生的新興職能,正成為市場競爭的焦點。下文將進一步聚焦這兩大趨勢,分析其對台灣2025~2027年重點產業人才需求的具體影響。

三、台灣2025~2027重點產業人才需求分析

國家發展委員會整合經濟部、數位發展部、國家科學及技術委員會、農業部、交通部、金管會等6個部門,針對114至116年20項重點產業完成「重點產業人才供需調查及推估」。調查以問卷彙整雇主意見,輔以人均產值推估、OECD人力需求模型、歷史數據趨勢、專家訪談等多元方法,兼具量化與質性分析。

為清晰呈現,筆者將20項產業分為六大類:

1. 高科技與智慧製造:IC設計、人工智慧應用服務、通訊、智慧機械、精準健康。

2. 傳統製造:航空、造船、紡織、造紙。

3. 文創產業:設計服務。

4. 循環農業:植物纖維、木竹生質顆粒、廢棄漁具循環。

5. 觀光餐飲:餐飲、旅行、旅宿、觀光旅遊。

6. 金融產業:銀行、證券、投信投顧、期貨、保險、金融科技專才[1]。

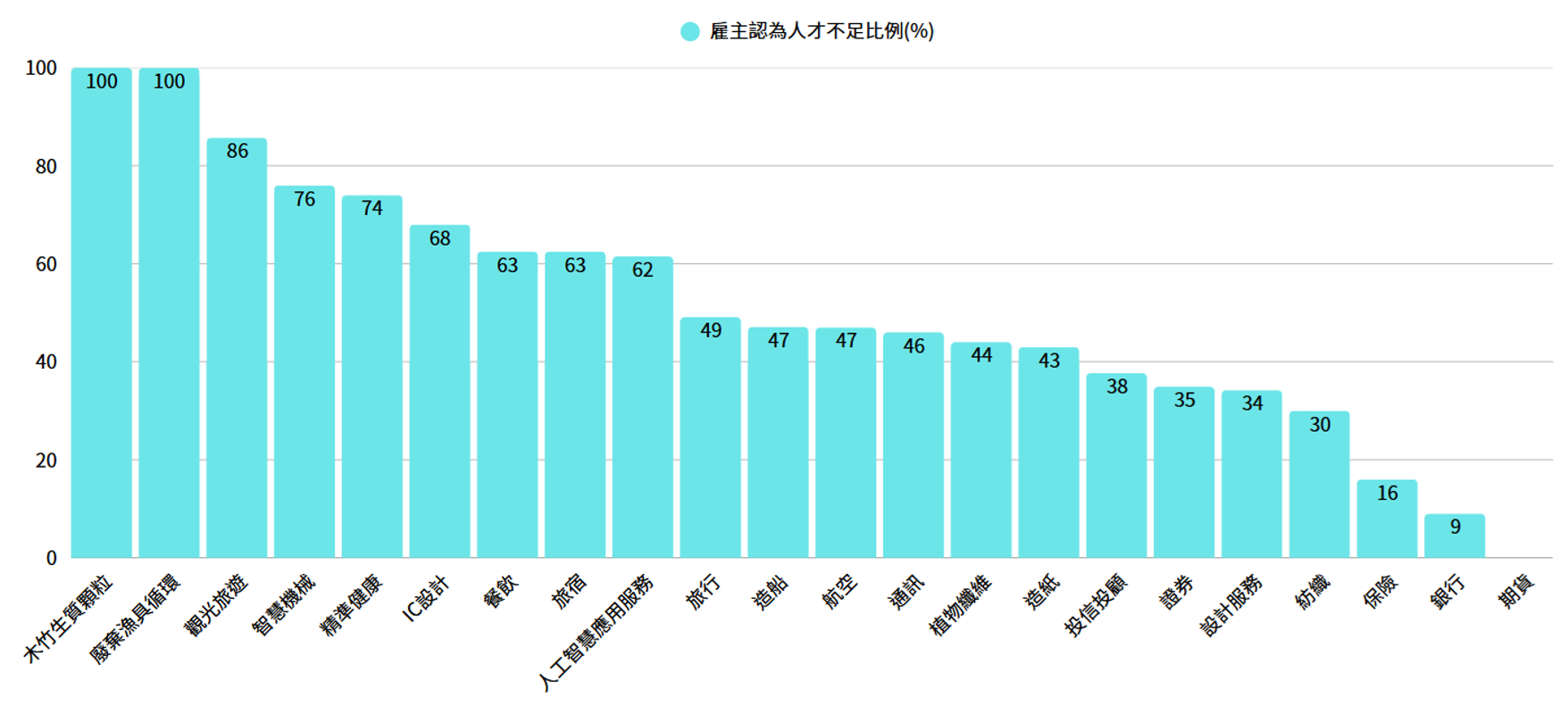

圖一顯示各產業中,認為人才不足的雇主比例(由高至低排列):

圖一、各產業中人才不足的雇主比例

資料來源:國家發展委員會(2025);作者重製圖,2025/06

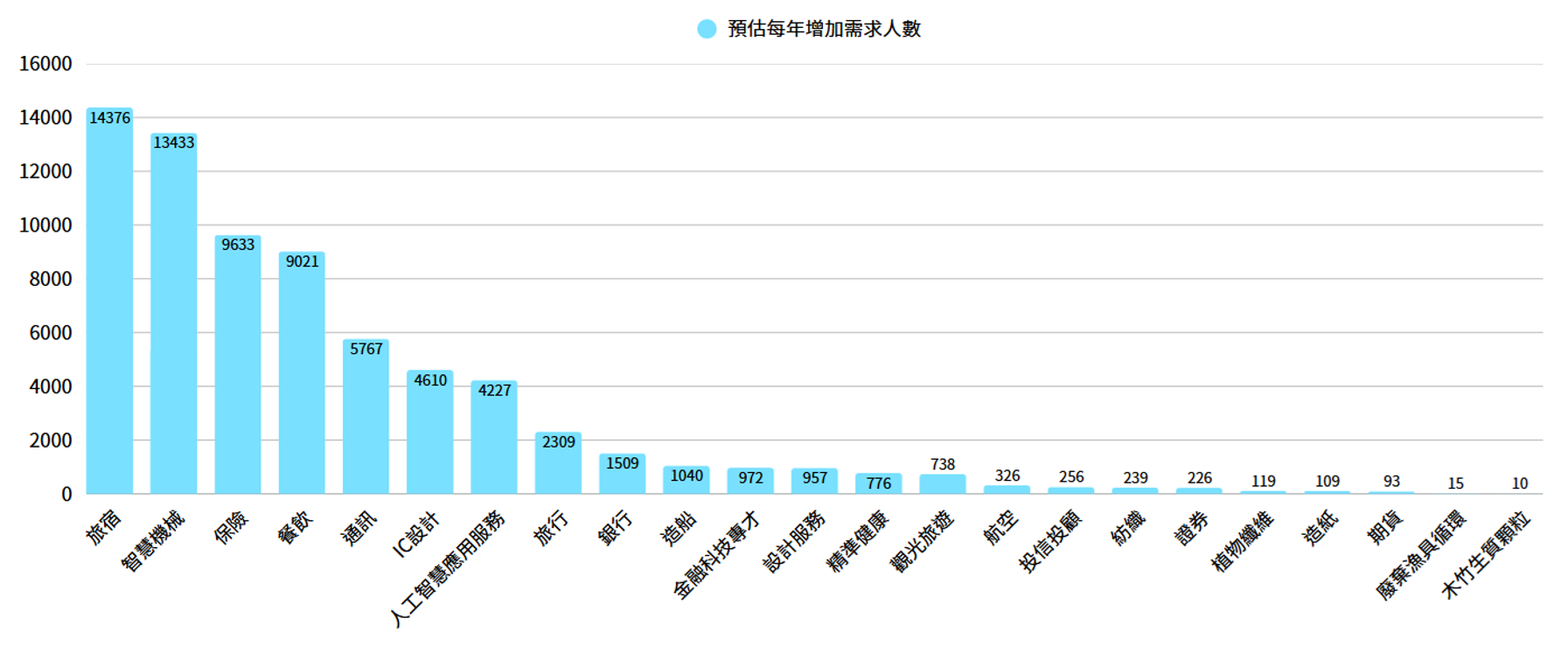

接著,圖二展示各產業樂觀預估年均新增需求人數(由高至低排列):

圖二、各產業預估年均新增需求人數

資料來源:國家發展委員會(2025);作者重製圖,2025/06

綜合觀察圖表,可知缺才比例與增量規模於新興領域(智慧機械、AI應用、循環農業)短缺比例高,但在實際職缺量上各有差異;旅宿與餐飲業雖短缺比例次之,卻因行業規模龐大,新增需求人數特別可觀。

下面將深入探討各類產業人才供需情形與未來發展趨勢:

1. 高科技與智慧製造產業

該產業類別正經歷前所未有的人才爭奪:一方面,約60–80%的業者反映核心職能供給不足(AI工程、數據分析、嵌入式系統、生物醫療研發等),每年新增需求可達數千至上萬人;另一方面,新興跨域職務(如AI+IoT、智慧能源監控、精準醫療方案開發)因缺乏實作經驗與複合知識而難以招聘。高校畢業生與在職轉職者的技能落差、既有專才易遭挖角,以及相對不具競爭力的薪酬條件,進一步放大了缺工壓力。

推動這一波轉型的兩種趨勢,生成式AI與綠色淨零,正深刻重塑職能結構:

- AI應用:從IC晶片到智慧製造,企業對「會用AI」的軟體開發、系統整合與演算法優化人才需求激增,不僅是專職AI工程師,幾乎所有職位都需具備資料思維與工具落地能力。

- 綠色轉型:為因應2050年碳中和目標,智慧機械與通訊設備業導入能源監控、節能工藝與循環經濟技術,催生大量淨零規劃管理師、節能績效驗證等新興職位。

2. 傳統製造業

該產業類別同樣面臨結構性缺才,約四成業者反映核心研發、製程與工程技術人才不足,年均新增需求雖因產業規模不同而在百至千人不等,但共同瓶頸在於:(1) 專業門檻高,學經歷與實作技能供給不足;(2) 工作環境辛勞或偏遠,難以吸引年輕人;(3) 薪資福利與國際人才引進條件不具競爭力;(4) 既有專才易流動挖角。展望未來,數位化與AI化將在無人機自主飛行、智慧船廠管理、智慧紡織製程與智慧造紙系統中大幅提升效率,同時也催生如「AI整合工程師」的新興職位,或具備數據分析與製程優化能力、智慧能源監控專業人才需求。綠色轉型趨勢下,從可持續航空燃料與低碳船舶,到生態設計紡織與循環造紙,對環境工程、碳排放管理與驗證及節能技術等領域人才的需求急速攀升。

3. 文創產業

雖然2024年約56%業者認為人才供需平衡,未來三年產業年均成長率近7%,將帶動約900名新增設計人才需求,涉及工業與品牌設計、視覺傳達、插畫、包裝與商業顧問等職能。然而,缺工仍集中在高度跨域與策略性角色,如品牌識別規劃師、設計商業顧問與專案管理者。主因在於專業學經歷與實作經驗不足、薪資吸引力有限、現職者易被挖角,以及對新興數位與商業能力的要求日增。

生成式AI及永續設計將成為雙引擎:AI工具不僅能大幅提升繪圖與原型效率,還催生AI與設計整合、資料分析能力的職能需求;永續理念則推動環保材料使用、循環經濟設計與生命週期評估,進一步催生綠色設計顧問、碳足跡分析師等新職位。

4. 循環農業

循環農業以農漁廢棄物轉化為高價值資源,三項次產業雖在規模與成熟度上有別,卻普遍面臨「人才難尋」:所有廢漁具再生與木竹生質顆粒業者均反映專業人才短缺,植物纖維業者也有近五成覺得供給不足;年均新增需求雖僅數十至百餘人,卻因技能門檻高、實作經驗稀缺,加上薪資與工作環境吸引力不足,招聘困難。

隨著2050零碳排路徑與循環經濟政策推動,綠色轉型將帶動全材利用、碳足跡驗證、再生材料研發與生產流程優化等新職位需求;同時,跨領域能力(農林漁基礎+材料科學+供應鏈管理)成為複合型「綠領人才」的核心條件。

5. 觀光餐飲業

2024年,超過半數旅宿(62%)、餐飲(63%)與觀光遊樂(86%)業者報告核心崗位短缺,旅行業也近半(49%)感受人力緊張;儘管餐飲與遊樂業在量化上每年各有千餘到萬餘人新增供給,但實際招募困難凸顯「質」與「留任」問題。主要成因包括:工作環境辛勞、工時長或彈性不足;薪資與福利相對不具吸引力;年輕世代偏好自由彈性與兼顧生活品質;甚至因疫情流失人力不願回流及高流動率造成中階斷層。

展望2025~2027年,觀光餐飲業將在兩大轉型趨勢下重塑人才需求:一是AI驅動,自機器人廚房、智慧排班與預測分析,到數位遊牧者及個人化旅遊服務,企業亟需具備數位行銷、智慧營運分析與人機協同等能力的人才;二是綠色轉型,從減少食物浪費、在地食材應用,到永續旅宿與生態遊程設計,將催生在碳足跡管理與綠色旅遊策畫等專業領域,具備永續發展知識與實務能力的人才需求。

6. 金融產業

2024年,臺灣金融業總體上保持供需平衡:銀行、期貨、投信投顧與保險各有超過80%業者認為人力充足或平衡,僅證券業約35%業者感受人才不足。未來2025~2027年,專業人才供需尚屬平衡,但金融科技領域的系統設計與數據分析等新興崗位,因技術門檻高、現有員工技能不足、易遭挖角及薪資誘因有限,招募依然困難。為配合業務轉型,各機構正同步更新內部培訓與外部課程,以提升相關職能。金融業正被數位化與永續轉型浪潮推動。例如保險業已將 AI、大數據與區塊鏈應用於風險評估、理賠和「單一申請、文件互通」服務,銀行業在徵授信與專案風險管理中亦須納入 ESG 評估。

未來金融業將在數位化與永續金融的雙引擎下進入新階段:AI、區塊鏈、大數據與雲端技術將廣泛應用於智能風控、智能投顧與自動化理賠;銀行業開放銀行、保險業理賠自動化,對API、資安與數據分析、系統設計等金融科技人才需求顯著提升。監管面則要求加強資安防護、反詐欺與反洗錢機制,銀行業需導入Basel III新規並設置資安長;同時配合2050年淨零與ESG規範,綠色金融與低碳金融產品快速發展。儘管當前各子行業整體供需仍平衡,此類新興專業能力勢必成為人力市場的重點需求。

四、結論與建議:打造敏捷且具國際競爭力的人才體系

未來三年,台灣產業將面對AI技術快速導入、淨零轉型壓力、以及全球供應鏈重組等多重挑戰。產業結構的改變,最終都會回到「人」的調整與準備。若要在變局中找到定位,政府與企業必須同步行動,強化整體人才供應系統的彈性與預見性。

對政府而言,長期目標除了改善勞動條件之外,當務之急是建立可滾動更新的人才預測與盤點機制,並擴大支持產業在高潛力領域的人才培育,例如AI、資安、綠色技能等。同時,也應鬆綁外籍專才來台制度,補上當前技術職位的人力落差。

企業則應從「人才視為長期資本」的角度出發,強化內部職能轉型與跨域訓練,並運用數據工具提升人力決策效率。對於短期無法補齊的人才,更可透過獵才顧問、派遣與彈性人力方案增加補位彈性。

台灣要能持續在全球產業鏈中扮演關鍵角色,除了投資設備與技術,更需要及早布局關鍵人才。從現在開始調整策略,才能在變化中保持韌性、加快轉型,打造具備國際競爭力的人才體系。

參考資料:

1. World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025.

2. 國家發展委員會(2025),產業人力供需資訊網。

[1] 不屬於產業類別,但具特殊性,自傳統金融產業調查中獨立出來。