新加坡科技人才匯聚策略:從制度創新到生態系建構

作者:林益樑/工研院產科國際所 副研究員

一、全球科技人才競爭下新加坡面臨的挑戰

隨著AI、資通訊與機器人等前沿科技快速發展,各國政府紛紛將科技人才視為國家競爭力的關鍵要素,積極推動相關政策以吸引全球頂尖專業人士;數位轉型浪潮使雲端、資安、軟體工程等專業人才日益炙手可熱,機器人技術的開發與應用也推升了對跨領域專業人才的迫切需求。

在此全球競爭脈絡下,新加坡科技就業市場持續成長;根據Mavenside Consulting統計,2023年科技職位達208,300個,年增率3.4%,然而仍有79%的企業表示難以填補職缺,預估至2025年將需額外120萬名具備數位技能的勞工;該機構指出,「專業人士、經理、執行人員與技師(PMET)」職位佔比持續攀升,資通訊領域中超過九成職位屬此類型;其中,AI科學家、資安專家、雲端架構師等職位需求快速上升,分別有40%至45%的顯著成長。面對全球科技發展浪潮下的人才供需挑戰,本文將簡要介紹新加坡如何透過制度創新吸引人才,並建立完善支援體系確保人才長期發展。

二、多元化的全球攬才政策工具

新加坡因應全球科技人才競爭需求,針對不同層級與專業領域的人才族群,策略性地設計了多樣化的政策工具組合,從頂尖專業人士到科技領域專家,建立差異化的吸引機制與支持體系。

- Overseas Networks and Expertise Pass(ONE Pass准證)

- 特點:於2023年推出,專為吸引具備高度專業技能及多元才能的全球頂尖人才而設計;持有者可同時為多家公司服務,並享有自由更換雇主的彈性;此外,ONE Pass也顧及了申請者家庭,配偶可申請工作同意書,合法在新加坡就業;此准證有效期長達五年,且申請流程相對便捷,有利持有人進行長期職涯規劃與生活安排。

- 申請門檻:月薪需達3萬新幣(約新台幣4萬元)以上,或在專業領域展現卓越成就,符合官方訂定的評估標準。

- Tech.Pass (科技准簽)

- 特點:專為推動新加坡科技生態系統發展的人才量身打造,強調創新能力與領導經驗;Pass綁定個人身份而非特定雇主,持有者可同時為多家公司工作或選擇自主創業,大幅提升科技產業的靈活性和多樣性;每年名額限制500人,申請者須具備扎實的科技背景及領導產品或技術開發的豐富經驗。

- 申請門檻:自2024年9月起,申請者需月薪至少22,500新幣(約新台幣8萬元),並須符合薪資、領導經驗、產品開發成就三項標準中的任兩項;例如:領導重要科技產品開發、具備突破性技術研發等相關經驗與實績證明。

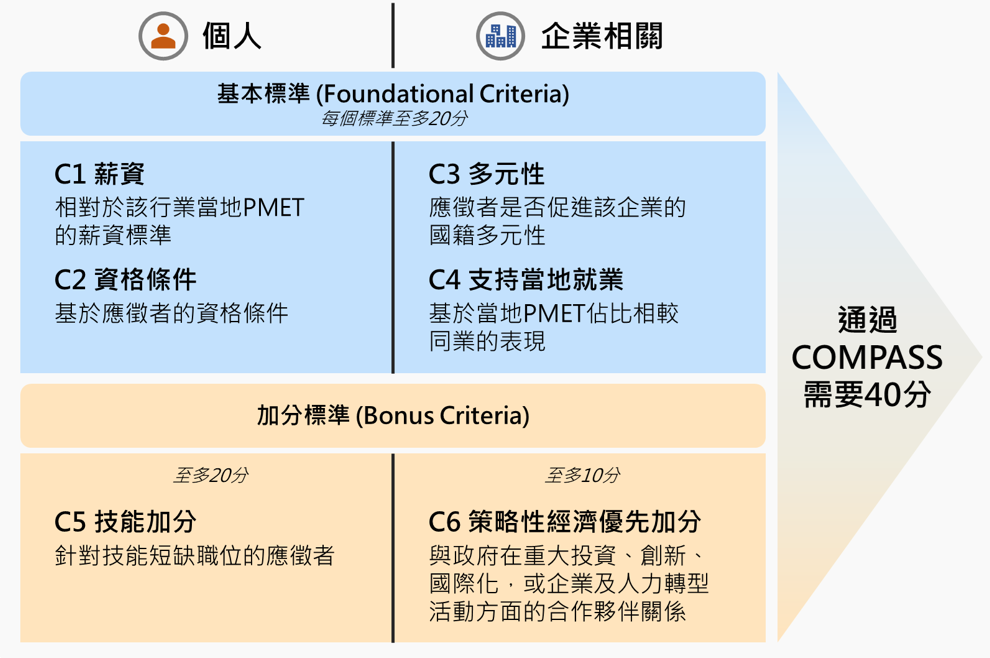

- COMPASS評估框架(PMET人才)

- 特點:自2024年9月施行,適用於所有「就業准證(EP)」的續簽申請,採用40分制評估體系;此框架體現新加坡政府對高水準人才引進及企業多元文化的高度重視,評分涵蓋薪資水準、資格條件(學歷資歷)、企業多元化政策及企業對本地就業支持等四大面向;鼓勵企業聘用優質人才,提供具競爭力的薪資待遇,並積極支持本地員工培育與技能提升。

- 申請門檻:自2025年1月起,一般行業的EP續簽最低薪資標準提升至5,600新幣(約新台幣1萬元);金融業標準則為6,200新幣(約新台幣14.5萬元)。

圖1 新加坡COMPASS評估框架

資料來源:工研院產科國際所繪製(2025/08)

三、打造AI科研人才生態系-以AI for Science計畫為例

新加坡政府於2024年10月宣布投入1.2億新幣(約新台幣28.2億元)推動「AI for Science」計畫,旨在打造充滿活力的AI創新研究生態系;此舉亦是該國推動第二期國家AI戰略(National AI Strategy 2.0)的重要一環。這項由國家研究基金會(NRF)主導的計畫,聚焦於開發跨領域應用的AI工具與方法,以提升科學研究效率並促進重大科學突破;相關資金將支持AI研究人員與科學領域專家在先進材料、生物醫學與健康科學等核心領域的深度合作。

同時,此計畫著重培育兼具AI與科學領域雙語言能力的新世代研究人才,鼓勵本地研究人員與國際頂尖機構建立策略聯盟;這種「雙語型」人才培育策略,正精準回應了新加坡對高階科研與技術整合能力的迫切需求。此外,政府將協助研究人員取得並共享關鍵資料集與運算資源,促進研究人員的協作交流,以強化知識與技術轉移;同時推動新加坡與國際研究社群的深度合作,有效填補技術能力缺口並引入創新專業,加速前沿科技的在地化發展。

四、結語

新加坡透過多元化的人才引進政策,結合系統性的人才培育與技能提升措施,建立了完整且靈活的人才吸引與留任機制。這些政策不僅成功吸引國際高端專業人才,也透過系統化評估框架,促進外籍人才與本地勞動力的協同發展,有效維持勞動市場的平衡與穩定;同時,「AI for Science」計畫作為國家AI戰略的重要組成,著眼於跨領域科技創新與科學研究,進一步強化了科技人才培育和國際合作交流的生態系建構。

在全球面臨人才競爭與科技創新的嚴峻挑戰下,新加坡的經驗為台灣提供了重要參考;特別是在政策整合、資源投入及跨領域合作的策略上,以及如何有效促成全球科研人才的匯聚與互動;借鑑這些成功經驗,台灣可進一步優化人才政策架構,強化國際科研合作網絡,並透過制度創新與資源整合,打造更具國際競爭力的科技生態系。

參考文獻:

- One Pass:https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/overseas-networks-expertise-pass

- Tech. Pass:https://www.edb.gov.sg/en/incentives-and-programmes/incentives-and-facilitation-programmes/tech-pass.html

- COMPASS:https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass/eligibility

- AI for Science計畫:https://www.sgpc.gov.sg/api/file/getfile/5%20Further%20SGD120M%20investment%20in%20AI%20for%20Science%20Factsheet_FINAL.pdf?path=/sgpcmedia/media_releases/mddi-ced/press_release/P-20241001-1/attachment/5%20Further%20SGD120M%20investment%20in%20AI%20for%20Science%20Factsheet_FINAL.pdf

- Singapore Tech Talent Trends 2025: What Employers Need to Know(2025/05),Mavenside Consulting。取自:https://mavenside.co/blog/singapore-tech-talent-trends-2025

- Singapore’s Smart Nation 2.0 policy focuses on AI and building resilience (2024/10),GovInsider。取自:https://govinsider.asia/intl-en/article/singapores-smart-nation-20-policy-focuses-on-ai-and-building-resilience